特职世界 | 研究过去启迪现在再传承 考古学者 发掘聆听人类故事

考古学是透过物质的碎片与远古的印记,去聆听那些被遗忘的人类故事。

考古的意义并非追求最古老或最宏伟的遗存,而在于理解古人如何运用资源留下印记。归根结底,考古研究的是过去的人,但最终是为了启迪活着的人,并将这份联系传承下去。

ADVERTISEMENT

我国考古学者不超过30人

在马来西亚,考古学者是一个不折不扣的冷门职业。该行业在我国自1987年才开始活跃起来,目前全国的考古学者不超过30人。

在这种人才稀缺的情况下使得考古学界形成了一个极小的圈子,甚至出现特定研究领域仅由一人专攻的现象。考古学者苏招月专长于研究岩画(Rock Art),她也是大马半岛唯一一名岩画研究员。

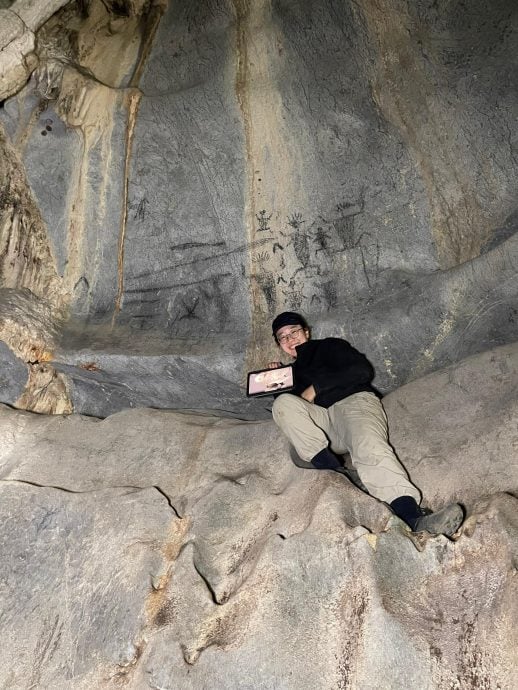

本期“特职世界”跟随考古学者苏招月共赴一场考古之旅,了解的马来西亚的考古工作,聆听岩画承载着人类与自然的对话。

苏招月:跨领域工作 考古侧重物质文化

也是马来亚大学人类学与社会学高级讲师的苏招月受访时说,考古学在我国起步并不早,从1987年才开始活跃,如今全国注册的考古学者仅有22人,加上尚未注册者,总数也不超过30人。

她是西马半岛上唯一专攻岩画研究的考古学者,她的工作日常,往往与山洞、森林和原住民村落紧密相连。

她表示,考古学涵盖史前、历史乃至现代时期,通过古代人类留下的物质文化,重构过去的社会图景。

考古与历史形成互补关系

她指出,考古侧重的是物质文化,而不是历史文献。考古与历史形成互补关系,历史也需要考古来证实历史的存在,就如博物馆展示的也是历史和考古结合。

她说,考古学属于文科,但又与科学紧密交织,需要科学证据佐证、化学分析等。

“考古工作绝非一人所能胜任,可说是一门跨领域的工作,不可能独立完成一个研究。就如与化学组合作进行化验,与鉴证组合作研究骨头。”

聚焦岩画 推测人类以前生活

苏招月对人类的文化充满兴趣,对那些如今很难找到的故事感兴趣,比如怡保有很多洞穴寺庙,但其实有很多已经消失,她对那些消失和未知的事务很感兴趣。

她的研究聚焦于岩画,工作包括田野调研、拍摄记录、采集微量样本进行测年研究。

她强调,考古并非每次都要涉及发掘,尤其岩画研究未必需要挖掘,具体取决于研究范围。

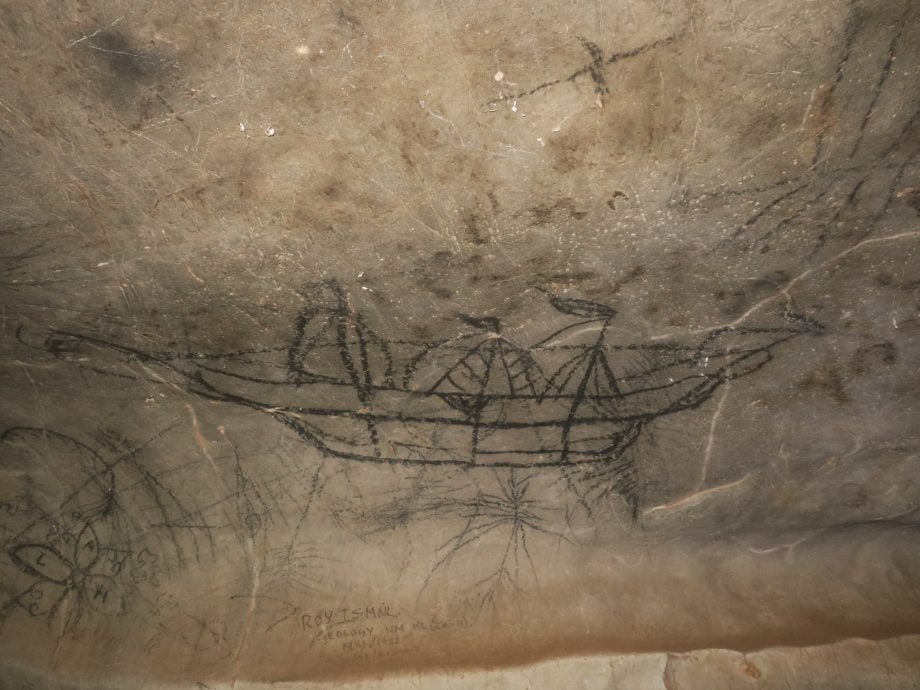

她解释,岩画是人类在岩壁上刻意留下的印记,东南亚的岩画文化最早可追溯至5万年前,而我国在近一百年内仍有族群在创作。这些岩画不仅是艺术,更是人类与自然、土地之间的深刻联结。

“我们通过岩画来推测人类以前的生活,我们观察他们画的东西,选择的地理位置和使用的颜料,去推测当初为何画这个。”

她感叹,目前记载的资料太少,因为只有她一人研究,所以她能收集的资料有限。

田野调研 需靠原住民带领考察

苏招月指出,马来西亚的岩画分为雕刻、彩绘与巨石(megalith)。在森美兰与雪州均有巨石遗迹,森美兰的一处巨石被当地人称为“活石”,传说中石头会越长越大。

她说,我国最大的岩画是在霹雳州打扪洞(Gua Tambun),成了景点开放给公众进去参观,因为该岩画处于高处,所以才不会被涂鸦破坏,而打扪洞也成为她踏上考古之旅的大门。

她分享,在田野调研是很快乐的工作,许多岩画隐于深山洞穴,需依靠洞穴向导或原住民带领才能抵达。他们算是先锋,先去看哪里有岩画再带她一起进去。如果需要攀岩,他们也会准备配备给她。

她忆述,有一次在吉兰丹的洞穴,由于岩画位置过高无法攀爬,当地原住民当场用竹子搭建临时阶梯,助她完成了研究。

她提醒,进入山洞还是危险的,最好不要一人独自进去。

她指出,其实马来西亚还有很多遗址未被发掘,仅在霹雳就有超过40个岩画遗址,而她亲自研究记录的仅有十余处。

“在半岛的研究比较少及挑战,因为这些岩画太多时候与现代涂鸦混合一起,惟在砂拉越就会看到很明显岩画。”

她说,她会带学生一起去田野调查,给学生们累计经验,需要适应环境才能做考古研究。通常她采集的样本是岩画颜料,但只会采集一些,以免破坏整个岩画。

她表示,我国所有的考古研究皆隶属于国家遗产局管理,因此考古学者要进行样本采集,必须获得国家遗产局发出的研究准证。

“我们与国家遗产局的合作密切,也会担任该局研究项目的顾问。”

本地考古学教育处起步阶段

在马来西亚,考古学教育仍处于起步阶段。在我国的大学并无考古学学士课程,仅在少数国立大学提供考古学硕士和博士学位,更别说是私立大学。

苏招月指出,她是在国立大学(UKM)获取人类学学士学位后,便直接跳级申请了理科大学的考古系博士学位研究生。她也曾赴英国攻读艺术史,并在2016年杪以博士研究生身份开启考古生涯。

她忆述,她是在机缘巧合之下与考古学结下不解之缘,其实考古是人类学的一个分支,当时本来是要继续研究原住民文化。她当时向担任讲师的朋友姐姐吴筱眉请教如何写论文,对方是做公众考古学,把她到打扪洞遗址,才发现马来西亚原来有这些遗迹,她从此踏上考古之路,一去不回头。

她表示,很幸运遇到很好的导师,并深受导师的影响,对方如今已移民至澳洲继续考古研究。

她认为,许多人对考古充满兴趣,却不知从何入门,甚至不了解这是一门可从事的职业。她观察到,部分华裔学生选择远赴中国或英国修读考古学,正因本土教育资源的匮乏。

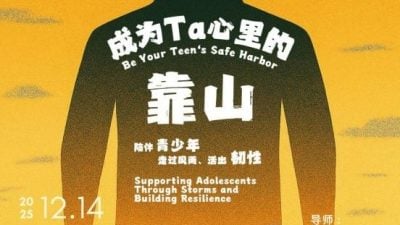

创设“考古学堂”办活动免费参与

为此,她创立了“考古学堂”,一个面向公众的公益平台,通过工作坊、遗址参访等活动,将考古知识游戏化、亲民化。她尤其重视儿童教育与双语传播,希望打破学术高墙,让更多人意识到,保护文物不仅是政府的责任,更是每个人的使命。

她指出,每年10月的第三个星期六是国际考古日,“考古学堂”今年已是第三年举办国际考古日活动,免费开放给民众参与,吸引至少100人参与。

本地遗址多未被发掘 续推广考古

尽管考古学在我国仍属小众,她却看到深藏的潜力。

她指出,本地大量遗址尚未被发掘,许多故事等待被讲述。她将继续留在马来西亚进行考古研究,并继续推广考古教育更普及化。

她相信,考古学的意义不在于发现“最古老”或“最壮观”的遗迹,而在于理解人类如何在这片土地上生活、创作与传承。

“我发觉,考古到头来是要以人为本,而且是活着的人,虽然我们研究的是过去的人,但活着的人才是要传承下去。”

她指出,考古很容易变成政治、宗教与种族议题,不管哪个国家都一样,因为考古就是研究人的根源,惟她认为考古本质应拓宽人类世界观,揭示更多可能性。

她希望考古给大家知道更多可能性,而不是局限想像力。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT