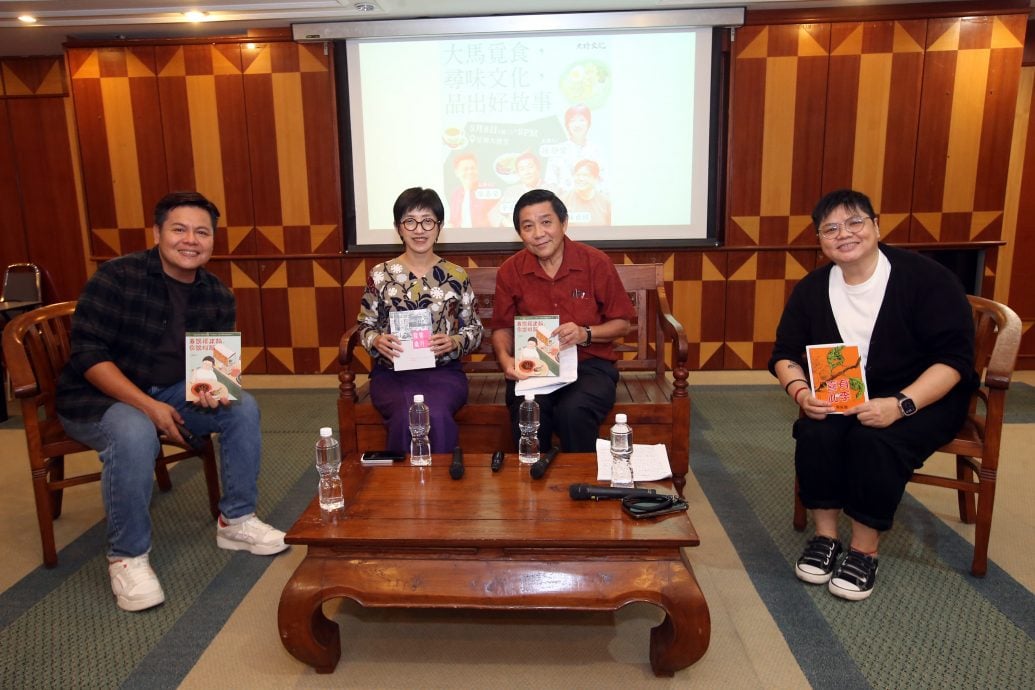

(八打灵再也9日讯)美食无国界!台湾饮食专栏作家陈静宜、杂文作家李系徳和饮食文化工作者曾智霞,昨日来到星洲日报总社B2礼堂参与一场以“大马觅食,寻味文化,品出好故事”为主题的讲座会时,与读者隔空谈吃。

有“台菜天后”美称,也被誉为“最了解马来西亚料理”的台湾人陈静宜,最近推出一本新著作《我说福建面,你说虾面》;她说,赋予书名含义是源于她对大马美食一番观察,并各别在中马及北马品尝福建面的时候,发现同样是一道福建面,但内容却是不一样的。

ADVERTISEMENT

“比起餐桌上的食物,我更在乎背后的人,所以这问题就引起我的好奇,为什么他们都要叫福建面。起初我去采访金莲记的时候,我问老板为何这道料理会叫福建面,老板说因为是福建人炒的,所以称之为福建面。”

槟是汤面 隆是干面

“在槟城福建人占大多数,他们的福建面是以虾壳、虾头熬煮成的汤为底、黄面,面上会放去壳虾的一道食物。而在吉隆坡,也有一道以福建面为名的食物,不过内容完全不同。槟城福建面是汤面,吉隆坡福建面是干面,以黑酱油、蒜拌炒再加上猪油渣。”

她说,这两道都是马来西亚相当具有代表的食物。槟城虾面源自于福建,在厦门可以发现系出同门的“厦门虾面”;在台湾可以找到“担仔面”,其原型都是福建面。

“不管是北马或是中马福建人,他们都以自己的籍贯引以为傲,因此他们在食物前面都会冠上自己的籍贯,以籍贯命名;就像河婆擂茶、潮州炒粿条、海南鸡饭,这些食物的名称前都会有籍贯。这个籍贯有着很深重的意义,因为让我们得以深入探索这道美食背后的文化与意义。”

李系德:很多料理同名不同煮法

李系德表示,北马福建面是汤底、有鸡蛋、虾子、炸葱;而吉隆坡福建面则是使用黑酱油和猪油渣去烹煮,其实很多料理都有一样的名字,但都是不同的内容。

“比如凉粉,在本地是泡水饮用的解暑饮品,在中国也有一道菜名为凉粉,但却是一道面食,类似凉面。”

此外,曾智霞则分享道,每个州属的人对于自己地区的美食都有着深刻的认同感,一旦看到其他州的美食,就会激发起内心深处的情感和记忆。

用“掺”形容大马饮食

主持人陈嘉荣问陈静宜,如何形容马来西亚的饮食文化时,她没有片刻迟疑说:“我会用“掺”(Cham)来形容马来西亚的饮食。”

她进一步地说,跨种族(华、巫、印裔人士)的“掺”,跨籍贯的“掺”,就连一碗面也能“掺”。

“在台湾,面就是面,米粉就是米粉;这里的人喜欢吃米粉面,一碗面里有米粉也有黄面,这是一种掺。所以我觉得马来西亚在食物上,在人种上,在语言上的表现,是很聚焦的,可以用一个掺字就足以说明。”

“饮料也可以掺,薄饼也有华人、马来人与印度版本的。”

她表示,对她而言,马来西亚食物是很缤纷的,就像魔法般令人着迷。

“马来西亚食物怎么这么好,但知道的人这么少,一个早餐可以有100种选择。”

抢买单文化很有趣

陈静宜也与现场读者分享,她在马来西亚期间观察到的一个有趣的现象,那就是抢付款是华人饮食文化的一部分。

她说,她初来马时,当地华人朋友开车到吉隆坡机场接她,因为班机抵达时恰好接近傍晚,他们一离开机场就去印度餐厅吃晚餐,结账时不可免俗地上演抢付账戏码。

“我觉得‘抢付款’这个动作是很可爱的一个行为。”

这时李系德则开玩笑的说了一句:“‘抢付款’有不同的含义,有者是尽地主之宜;有些是为了面子。”这一番话,也引得现场读者轰堂大笑。

上述讲座会由大将文化主办,星洲日版《活力副刊》为协办单位。

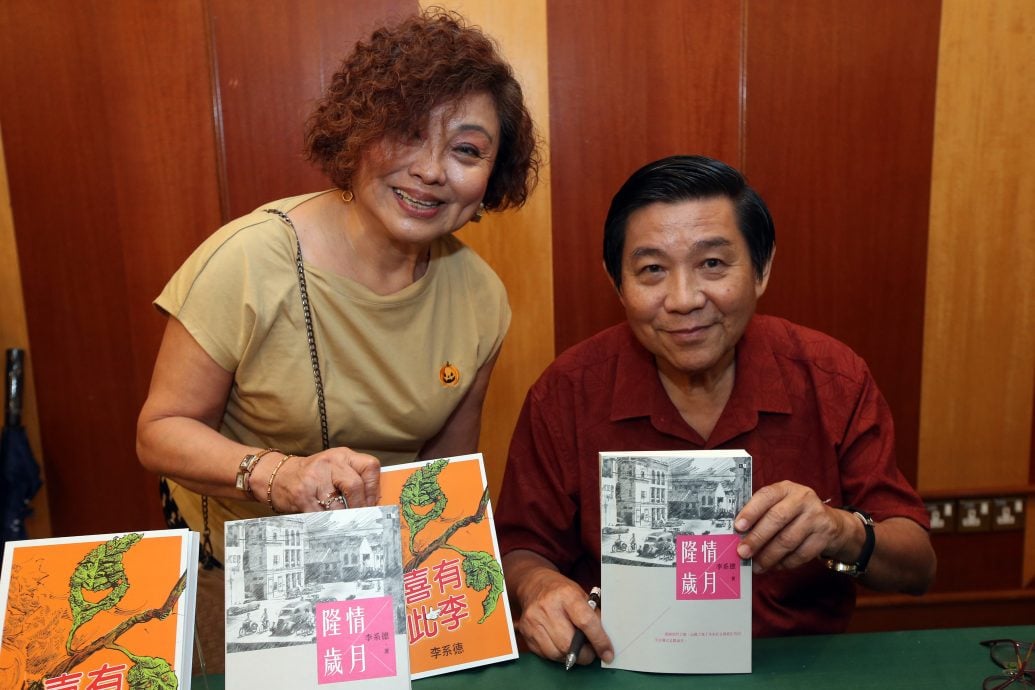

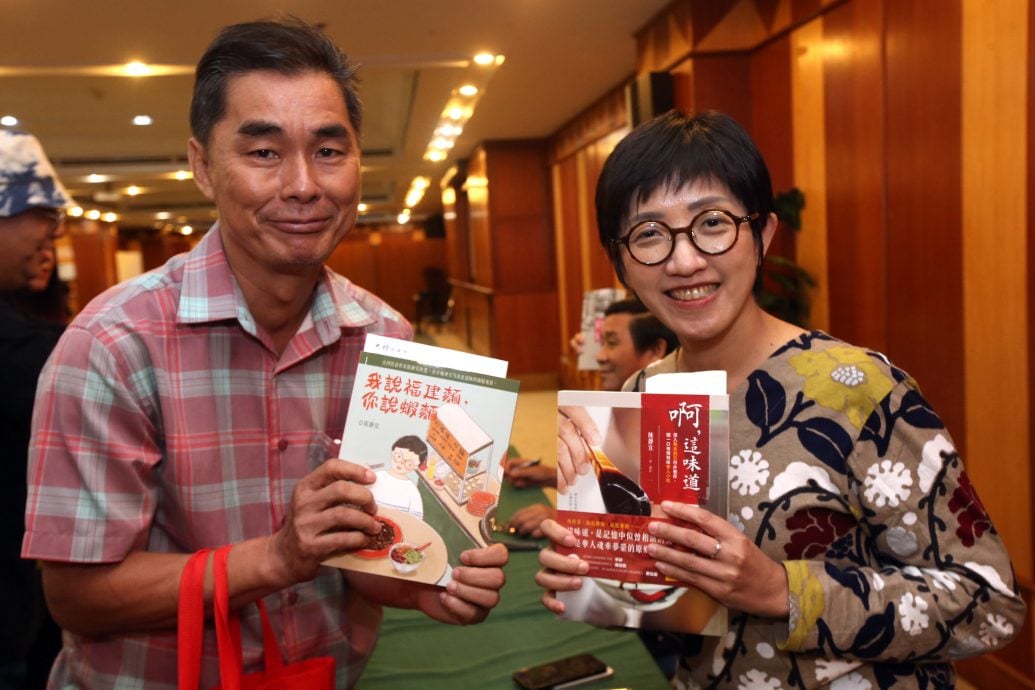

讲座会后,在场观众更积极提问,并参与陈静宜和李系徳的签书会,纷纷把握难得的机会与他们合影,场面热闹。

出席者包括星洲日报副执行总编辑曾毓林和文教部主任曾翎龙等。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT