堅持手工維持高品質·民益傳承百年“餅藝”

報道/謝仲洋

攝影/高建業

正當傳統餅家迎來新時代的“復古”風潮,年輕人嫁娶過節漸懂得欣賞和品嚐傳統禮餅,喜餅銷量開始“回春”之際,一場突如其來的冠病疫情卻打亂了腳步,婚嫁喜慶等群聚活動全需展延取消,傳統餅店等又被打回原形,只好挨冬渡日。

ADVERTISEMENT

所幸,巴生吳福發路民益潮州餅家,向來都有儲備一筆應急資金積穀防饑,正好在疫情期間派上用場。

除了儘量削減開支,從裁減工人方面下手,後備金主要用於日常營運的採購成本與業務開支等,幸好盼到目前國內旅遊市場開放,生意方面漸有起色。

謝承志:疫期接60公斤“蔴粩”訂單

祖籍廣東潮州澄海的民益餅家業者謝承志(50歲),接受《大都會》社區報《疫起守業》系列採訪時指出,疫情期間其實還是有機會接到大訂單,例如有客戶訂購100斤(60公斤)的傳統“蔴粩”。

他說,但基於行管令期間國內旅遊業停擺,所以門店不只少了許多旅巴帶來的旅客生意,在雪州各大旅遊區如適耕莊、丹絨士拔及吉膽島等,經營旅客生意的土產店和餅店等,也少了向他們拿貨的批發生意,生意量大為銳減80至90%。

“我們有部分餅是做冷凍批發,疫情期間照樣生產,批發給客戶冰箱存放,但因終端消費人(遊客)少了,所以生產量放緩。現在國內旅遊恢復了,在旅遊區經營門市的顧客就逐步跟我們拿貨,他們會把冷凍餅烘烤後售賣,所以大家的生意漸有起色。”

他坦言,冠病疫情令客戶的婚期被迫展延甚至取消,儘管有一些家庭會訂購喜餅來拜祭祖先或結婚“過大禮”用途,但只屬少量,故對餅店業務造成很大打擊,只能苦苦支撐。

“若沒有這場疫情的話,傳統禮餅的銷量是還不錯的。”

他表示,由於向來的老顧客群,都是住在雪州濱海和柔佛興樓一帶,屬中等及中下收入家庭的潮州漁民,需要潮州餅寄送來拜祖先,所以民益餅家向來強調品質和公道價錢,就不在包裝下功夫,寧可把花俏和精緻的包裝設計費用給省下,回饋給顧客。

潮州人偏好“鹹甜交織”

潮州人偏好的口味在於“鹹甜交織”,有別於其他籍貫人士對“甜”或“鹹”的單一性,因此潮州禮餅的特色,也呈現別具一格的鹹甜風味。

民益餅家售賣的特色潮州餅,有富有多種餡料口味的潮州圓喜餅,包括大眾化的白蓮蓉和半鹹甜“朥餅”;另有金翡翠和紅豆沙餡料,可作為喜餅雙粒盒裝和4粒裝。一般過大禮需要二三十盒,少則十多盒。

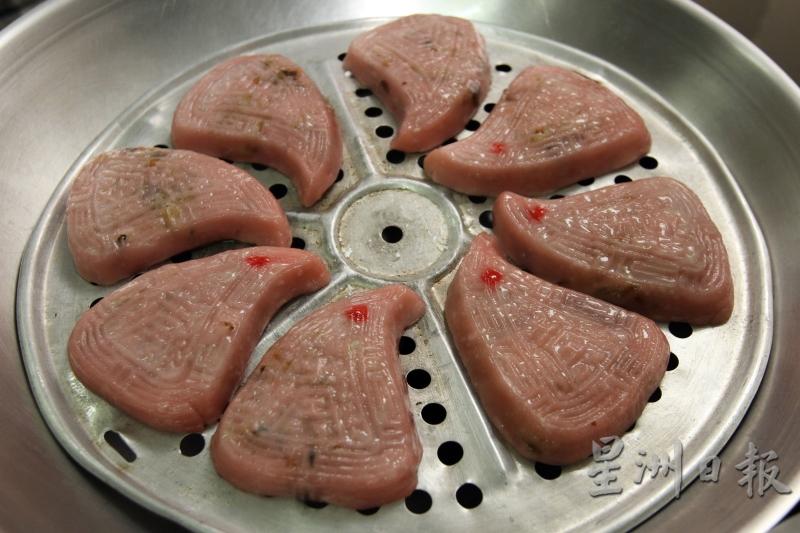

店裡還有一種潮州紅粿桃,供潮州人結婚和拜祖先用,神廟祭祀也會用到。裡頭裹著糯米飯、香菇、蝦米、豬肉、大菜脯和芹菜為鹹味;或拌入提供甜味的紅豆沙,便成了潮州人偏愛的半甜鹹雙亨口味。

紅粿桃餡料須用人手切

謝承志說,紅粿桃的餡料必須用人手切,因機器切出的口感沒那麼好。

他表示,民益餅家注重在結婚喜餅和中秋餅,儘管本身是潮州人,但巴生以福建人為多數,故也製作屬於福建人的豆沙餅和永春香餅(喜餅),兩者都是我國華人普遍的禮餅,福建人嫁女一定要用到。

另外,店裡最近也開發了冷凍潮州芋泥業務,把冷凍芋泥批發到旅遊區的門市銷售;同時配合農曆新年來臨,推出供拜神祭祖和新居入夥,用糕粉、糖和黃粉色素做成,不可食用的“元寶餅”,放上好幾年都不會褪色,帶出好兆頭。

手藝來自傳統潮州餅老師傅

謝承志指出,雖然現在做餅已能完全採用機器,但若完全使用機器,則餅的品質肯定要遷就機器條件而妥協,所以他們還是堅持採用傳統手工製作法,即由他親自動手,帶領一兩名工人一起做,所以產量方面不多。

他透露,做餅手藝來自許多當年和爺爺是世交的傳統潮州餅老師傅,在機緣巧合下指點他從下面粉、下料和裹餡方面的技巧,而他也認真學習,才有了今天和太太潘麗娥一起開店的規模。

店裡還保存由吉隆坡文良港一名老師傅留下的一枝做米餅木模,堪稱有百年曆史。謝承志在每年中秋前一個月,用這木模來做一年一度的月光餅,也許是木質完美,做出來的花紋特別深刻和美,塑造出線條感豐富的層次。

他表示,木模在平日時刻都收起,除非是農曆新年期間,一些顧客有拜祖先的需求,他才特別拿出來做餅。

父把包點生意轉成做餅

來自吉膽島的謝承志透露,從中國南來的爺爺謝松茂,曾在怡保和丹絨士拔為做餅頭手,後來在吉膽島創辦了運輸業,由父親接手後,改成做包點和承接島上的流水席燴菜,從運輸進軍飲食業。

他表示,父親謝力克後來接觸到一些做餅老師傅,就把包點生意轉型成做餅,並在島上開了一家餅店。

他說,在離開吉膽島後,在巴生加埔路七支,創辦了一家只做批發的家庭式餅廠,他於2012年創辦了這家門店,經營至今。

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT